Autres actualités

Accord d’intégration économique RDC/Rwanda : La cohérence des préalables de la RDC

L’idée d’une intégration économique entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda est souvent mise en avant par les États-Unis et l’Union européenne comme une voie de stabilisation durable dans la région des Grands Lacs. Selon cette approche, le commerce, les projets transfrontaliers et les échanges économiques favoriseraient la paix. Ce concept, inspiré de la théorie classique de la “paix par la prospérité”, postule que la coopération engendre la confiance et réduit les risques de conflit.

Cependant, dans la réalité concrète de l’Est du Congo, cette hypothèse séduisante se heurte à une contradiction fondamentale. On ne peut bâtir une intégration économique solide sur un territoire fragmenté, occupé et administrativement paralysé. Tant que des forces étrangères, agissant à travers des groupes armés, maintiennent des zones d’occupation, y imposent des structures parallèles et y perpétuent des violations graves du droit international humanitaire, toute idée d’intégration régionale relève davantage de la fiction politique que de la planification réaliste.

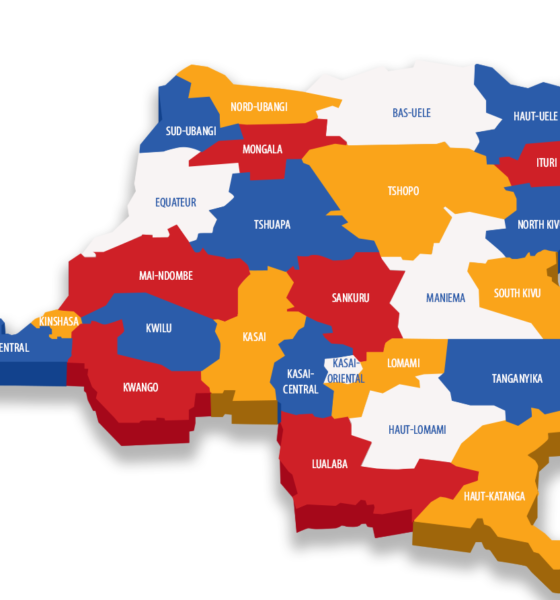

En effet, une intégration économique véritable exige avant tout un environnement stable, des institutions unifiées, un contrôle effectif du territoire et la traçabilité des flux commerciaux. Or, dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, la souveraineté congolaise demeure partielle. Les groupes armés, soutenus depuis l’extérieur, prélèvent des taxes, contrôlent les routes commerciales et exploitent des ressources minières au profit de réseaux non étatiques. Cette fragmentation institutionnelle détruit la prévisibilité juridique et la confiance économique nécessaires à tout espace commun. Comment, dès lors, harmoniser des politiques fiscales ou douanières lorsque l’un des deux États ne contrôle pas ses propres frontières ? Comment instaurer une coopération mutuellement bénéfique lorsque les administrations publiques sont doublées par des autorités armées de fait ?

Les conséquences économiques de cette situation sont tout aussi préoccupantes. Les corridors logistiques censés relier la RDC et le Rwanda sont régulièrement le théâtre d’affrontements. Les convois commerciaux y sont rançonnés, les infrastructures routières détruites, et les compagnies d’assurance refusent de couvrir le risque. Face à cette instabilité chronique, les banques limitent leurs engagements et les entreprises internationales se retirent. Dans un tel contexte, même la signature d’un accord d’intégration régionale ne suffirait pas à rétablir la confiance : aucune entreprise responsable n’investirait durablement dans une zone où les garanties de sécurité, de droit et de transparence ne sont pas réunies. L’économie moderne repose sur la confiance et la gouvernance, non sur la coexistence entre légalité et violence armée.

Cette insécurité structurelle a par ailleurs favorisé l’émergence de circuits économiques parallèles échappant totalement à l’État congolais. Le commerce des minerais stratégiques, coltan, cassitérite, wolframite et or, est aujourd’hui largement capté par des réseaux transfrontaliers illégaux. Selon le Groupe d’experts des Nations unies sur la RDC (Rapport 2024), plus de 60 % du coltan exporté par le Rwanda provient en réalité du territoire congolais, alors que la production domestique du Rwanda ne dépasse pas 300 tonnes par an. Pourtant, ce pays a officiellement exporté plus de 2 400 tonnes en 2023, selon les statistiques du Comtrade et de l’EITI. Cette distorsion illustre la captation systématique des ressources congolaises via des canaux informels et opaques.

Ainsi, le paradoxe est manifeste : tandis que les partenaires occidentaux promeuvent la transparence et la diligence raisonnable, le désordre à l’Est de la RDC profite surtout à la Chine, qui raffine la majorité du coltan et des terres rares importés de la région, consolidant sa domination sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en métaux critiques. Autrement dit, le statu quo actuel ne sert ni la stabilité régionale, ni les intérêts économiques de l’Afrique centrale, ni même ceux des partenaires occidentaux.

C’est dans ce contexte qu’un autre facteur de doute s’impose, plus politique et structurel : la nature même du pouvoir en place à Kigali. Il existe une crainte légitime de voir l’intégration régionale devenir un outil de consolidation d’un modèle de gouvernance historiquement fondé sur l’instabilité. Depuis près de trois décennies, le régime rwandais a démontré une constance idéologique : sa survie politique et sa projection d’influence se sont construites à travers la déstabilisation de ses voisins. Du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) au Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), et aujourd’hui au M23, chaque génération de conflit a prolongé cette même logique de contrôle indirect du territoire congolais par la guerre, le commerce informel et la manipulation des groupes armés. Dans ces conditions, il est difficile de croire que le président Paul Kagame, qui n’a connu dans sa carrière qu’une forme de gouvernance régionale basée sur la coercition et la prédation des ressources, puisse, sans garanties solides, devenir soudain l’artisan sincère d’une intégration économique pacifique. L’histoire récente invite donc à la prudence : une intégration précipitée risquerait de légitimer un rapport de force asymétrique, où la RDC serait entraînée dans un cadre économique déséquilibré au profit d’un partenaire encore animé par une logique de domination.

Face à ces réalités, il devient impératif de repenser la trajectoire proposée. C’est pourquoi il serait opportun d’adopter une approche alternative, réaliste et pragmatique : une intégration régionale conditionnelle et séquencée, fondée sur la paix, la souveraineté et la transparence. Cette démarche ne rejette pas la coopération, mais la réorganise selon une logique rationnelle : la stabilité doit précéder l’intégration, car une coopération sans sécurité ne ferait qu’institutionnaliser le désordre.

Pour concrétiser cette orientation, la RDC pourrait proposer une Feuille de route pour une intégration conditionnelle et séquencée, transformant le principe politique en plan d’action opérationnel. Cette feuille de route offrirait un cadre clair, mesurable et évolutif, garantissant que chaque étape de l’intégration soit précédée d’un prérequis de stabilité et de gouvernance.

Elle s’articulerait autour de quatre étapes interdépendantes :

1. Phase de stabilisation : retrait effectif des troupes étrangères, neutralisation des groupes armés et rétablissement complet de l’administration congolaise dans les zones de conflit.

2. Phase de normalisation institutionnelle : démantèlement des structures fiscales parallèles, certification des minerais selon les standards internationaux (OCDE, UE, ITSCI) et restauration de la fiscalité étatique.

4. Phase d’intégration fonctionnelle : harmonisation réglementaire, libre circulation des biens et investissements conjoints dans un cadre de gouvernance mutuellement reconnu.

Cette approche graduelle permettrait d’éviter une intégration artificielle et de transformer la coopération régionale en un levier de consolidation de la souveraineté. Elle placerait la RDC dans une posture proactive, porteuse de solutions, démontrant que son refus de signer un accord immédiat n’est pas un repli, mais une exigence de réalisme et de crédibilité.

En outre, cette feuille de route n’exclurait pas le Rwanda. Au contraire, elle lui offrirait une opportunité historique de transformation économique. En s’engageant dans une coopération régulée et transparente, Kigali pourrait passer d’un modèle de rente fondé sur la captation illégale donc instable des ressources congolaises à une économie légale, productive et diversifiée.

En effet, le modèle rwandais actuel, fondé sur une économie de services et d’intermédiation soutenue par l’aide étrangère et l’exploitation indirecte des ressources congolaises, a atteint ses limites. Selon la Banque mondiale, près de 30 % du budget rwandais provient encore de l’aide internationale, tandis que la contribution des exportations minières non traçables demeure centrale dans la balance commerciale. Ce modèle, rentable à court terme, reste vulnérable : il dépend du désordre régional pour maintenir ses flux et de la bienveillance diplomatique de ses bailleurs pour éviter les sanctions.

Ainsi, si la RDC parvient à imposer une intégration conditionnelle axée sur la paix et la transparence, comme l’exige le président Félix Tshisekedi, le Rwanda perdra certaines rentes immédiates, mais gagnera à long terme une économie légale et durable. En acceptant la normalisation des circuits commerciaux, il pourrait bénéficier d’un accès stable au marché congolais, l’un des plus vastes et dynamiques d’Afrique centrale , attirer de nouveaux investisseurs et renforcer sa crédibilité diplomatique.

À terme, une RDC pacifiée deviendrait un partenaire économique structurant pour Kigali : source d’énergie, de marchés, de matières premières légalisées et de projets d’infrastructures régionales. Ce basculement permettrait au Rwanda de passer d’une économie de rente à une économie de production et de services, mieux intégrée aux chaînes de valeur africaines et mondiales.

En définitive, la stabilité du Congo n’est pas une menace pour le Rwanda, mais bien sa véritable chance de prospérité à long terme. Une intégration ordonnée, fondée sur la souveraineté et la transparence, demeure la seule option durable pour construire une région où la croissance ne dépend plus de la contrebande et de la guerre, mais de la légalité et de la coopération.

Cette approche, loin d’être un repli nationaliste, incarne une vision stratégique de transformation régionale. Elle rappelle que la paix n’est pas un produit du commerce, mais sa condition préalable ; que la souveraineté n’est pas un obstacle à la coopération, mais son fondement ; et que la justice n’est pas un luxe politique, mais la garantie d’un développement équitable et partagé.

Pour les États-Unis et l’Union européenne, soutenir cette position congolaise ne relève pas seulement d’un impératif moral, mais d’un choix géoéconomique rationnel : sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et réduire leur dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine.

Ainsi, l’intégration régionale dans les Grands Lacs ne sera durable que lorsqu’elle reposera sur la paix, la légitimité et la transparence. Tant que les armes parleront à la place des institutions et que les ressources financeront les milices, toute coopération restera factice. Mais si le Rwanda choisit la voie du partenariat équitable et si la communauté internationale soutient sincèrement la restauration de la souveraineté congolaise, alors cette intégration séquencée deviendra le socle d’une prospérité partagée.

La paix doit précéder le commerce, la souveraineté doit encadrer la coopération, et la justice doit en garantir la légitimité. C’est à cette condition seulement que la région des Grands Lacs passera du cycle de la prédation à celui de la prospérité collective.

Engunda Ikala